![]() 着床前診断・出生前診断

着床前診断・出生前診断

着床前診断

着床前診断(PGD)とは、体外受精した受精卵を8細胞~胚盤胞前後にまで発生が進んだ段階で、1~2個の割球を採取し胚生検を行い、その遺伝子や染色体を解析し生まれてくる子供に将来起こりうる重い遺伝子疾患や染色体異常、流産の可能性の診断や技術のことで「受精卵診断」とも呼ばれます。出生前診断が妊娠し胎児の段階で遺伝子異常の有無を検査するのに対して、より前段階の妊娠成立前に体外受精技術を使って検査する点が大きく異なります。体外受精の一環として実施できるので、ある程度、胎児が成長した時点での人工妊娠中絶という点から見れば負担は少ないです。

海外でこの着床前診断を受けた最初の赤ちゃんが1990年に誕生したと報告され、以降世界中で10,000人以上が着床前診断を受けて生まれています。現在一般的な不妊治療として実施されている顕微授精(細胞質内精子注入法:ICSI)は1992年に最初の出産例が報告されているので、それより長い歴史を持っていることになります。日本では1998年、日本産科婦人科学会は原則として重篤な遺伝性疾患の遺伝子診断に対してのみ条件付きで着床前診断を認めています。両親のどちらかが均衡型相互転座(染色体異常の中の染色体の一部が入れ替わっているタイプ)の型の染色体異常を持つ「習慣性流産」でも着床前診断が容認されています。

着床前診断や出生前診断に対して『障害の有無による命の選別』という生命倫理上の批判や、親が望む性質を備えたデザイナーベビーにつながるという懸念が問題視されています。

出生前診断

超音波検査

通通常の妊婦検診で実施されている超音波検査(エコー検査)も、実は出生前診断のひとつです。超音波検査も精度が向上しています。

超音波検査では染色体異常の可能性を示す「首の後ろのむくみの厚さ」や臓器の奇形もわかります。超音波検査は出生前診断という認識は薄く、産婦人科医の半数は同意を取らずに検査しています。日本産婦人科学会は出生前診断になり得ると位置づけています。

超音波検査で染色体異常の可能性が指摘された場合、その後の精密検査で30%程度の確率で染色体異常が判明します。超音波検査で異常が診られた場合には「胎児MRI検査」や「胎児3D-CT検査」が考慮される場合があります。

母体血清マーカー

母体血液中のいくつかの物質を調べる出生前診断に「母体血清マーカー」があります。「クアトロテスト」や「トリプルマーカー」の方が聞き覚えがあるかと思います。妊娠15週0日~21週6日までが対象になります。多くは妊娠15~18週目に行われているようです。この出生前診断はあくまでも患者側の意向で行われます。検査費用は自由診療で1~2万円程度です。

母体血清マーカーで21トリソミーである「ダウン症候群」、18トリソミーである「エドワード症候群」、開放性神経管奇形の先天性異常の確率が分かります。母体血清マーカーは胎児に影響はなく母体への負担も軽いという利点がありますが、羊水検査に比べ正確性に劣ります。

ジェンザイム社のデータによる検出率は、ダウン症候群は86.4%、エドワード症候群は79.5%、神経管奇形等は86.1%です。

陽性では何らかの障害を持つお子さんが生まれてくる確率が高いのですが、逆に陰性と判定されても染色体異常をもったお子さんが生まれてくる可能性があります。そして陽性と判定されても実際に異常がないという可能性もあります。あくまで確立の問題で推定であり確定ではありません。染色体異常の確率が高いからと言っても、障害児が必ず生まれるという訳ではありません。しかし、何らかの障害を持つお子さんが生まれる率が高くなります。確定診断のために羊水検査が行われる場合が多いでしょう。

羊水検査

母体血清マーカーでの確率が高かった場合、100%の結果が判明する羊水検査(羊水染色体分析)を勧められます。この検査は任意ですから、受けるのも受けないのも本人たちの自由意志です。

羊水検査は妊娠16~20週目に採取した羊水に含まれる代謝産物や胎児由来の線維芽細胞の染色体や遺伝子を検査し胎児の遺伝性疾患、代謝性疾患、染色体異常などを検査します。この検査で仮にダウン症候群と判明しても、将来の精神的な発達や心臓などの合併症の程度は解りません。国内では年間約1万例実施されています。胎児に異常が見つかった場合、人工妊娠中絶を選択される場合が多いです。

羊水検査自体にも流産や死産のリスクがあります。羊水検査はお腹から針を刺し羊水を採取して検査します。この検査自体も破水、出血、感染で流産や死産する危険性が約0.5%あります。羊水検査に直接起因する流産や死産はおよそ1/300~1/500と推定されます。2006年の研究では1/1600(0.06%)程度ともいわれています。一方、最新の統計調査によれば『羊水検査と流産危険率上昇との間には相関関係がない』という報告もあります。

羊水検査の副作用で頻度が高いのが穿刺後の「羊水漏出」です。穿刺した穴から羊水が子宮壁を伝わり腟に漏れる状態です。胎児は卵膜を介して外界と遮断され無菌状態が保たれていますが、胎児を包む卵膜が破綻する「破水」が起こり、卵膜が破れると感染が起こる場合もあります。破水は穿刺直後の検査当日に起こる場合が多く、安静と薬物投与により回復する場合も多く、破水と思われる場合には直ちに担当した産科へ連絡し入院となります。

英国ではこれら出生前診断が国策で行われ広く普及しています。しかし、羊水検査などの出生前診断の結果に基づく人工妊娠中絶には優生学的な生命の選別に当たるなどの生命倫理学的な問題があるとの意見があります。

ダウン症候群

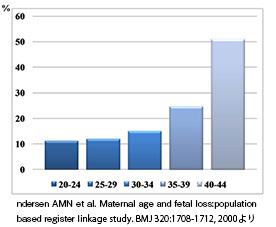

赤ちゃんの2~3%が生得的な病気や障害を持って生まれてしまいます。中でもダウン症候群などの染色体異常は出産年齢が高いほど多くなります。ダウン症候群は21番目の染色体が最も多い先天性の染色体異常です。知能や運動能力などに発達の遅れが生じたり、心臓に先天性疾患を伴う場合もあります。染色体異常の中では比較的軽いとされています。

ダウン症候群の発生率は、20歳の妊婦で1,500人に1人、30歳で1,000人に1人、35歳で300人に1人、40歳で100人に1人、45歳で30に1人という割合で確率が上がります。別の統計では、母親が35歳で約0.5%、38歳で約1%、41歳では約2%(平均で82分の1)と増加します。米国の統計では20~24歳で1/1562であるのに対し、35~39歳で1/214、45歳以上では1/19と高率となっています。母年齢が上昇するにつれて指数的に発生頻度は上昇します。ダウン症候群の発生頻度に性差や人種差はありません。さまざまなデータがありますが、高齢出産ほど染色体異常の発生が増加するのは間違いないようです。

ダウン症候群の原因が母親にあるとの誤解が少なくないですが、21トリソミーの95%は配偶子形成時の染色体不分離が原因とされ、誰にでも一定の確率で起こり得るのです。全体として800~1000人に1人の割合で生まれるダウン症候群の発生は、妊娠が成立した時点では6~7倍高く、130~140人に1人の割合で発生しています。そして80%以上が「流死産」で失われてしまいます。生まれて来られるのは約15%とされています。日本産婦人科医会の調査でダウン症候群や胎児の腹部や胸部に水が貯留する「胎児水腫」などを理由に、2000~2009年には1万1706件、人工妊娠中絶されたと推定されています。

妊婦の血液から胎児の「DNA検査」をして、ダウン症候群か確認できる新型の出生前診断があります。この検査法は米国の検査会社が開発し、2011年10月から米国で導入されています。少量の血液を調べるだけでダウン症候群か否かを99%の精度で解析できます。2012年9月以降、国立成育医療研究センターや昭和大学など国内約10施設で、高齢出産となる35歳以上を対象とした共同臨床研究が始まっています。

ダウン症候群を判定する検査を受けるのは妊婦全体の2~3%で、高齢出産を理由とした受診が多いです。英国では全妊婦に対し同意の上で血液検査と超音波検査を行い、必要であれば羊水検査を行います。米国・産婦人科学会が同様の指針を示しています。しかし、日本では医療機関により、妊婦にどう説明するかの基準がありません。そして、これらの相談支援ができる専門家も不足しているのが現状です。

流産

流産とは、妊娠してから妊娠21週までの間にお腹の赤ちゃんが流れ出てしまったり、育たなくなることを指します。自然妊娠の10~15%に「自然流産」の可能性があります。

流産とは、妊娠してから妊娠21週までの間にお腹の赤ちゃんが流れ出てしまったり、育たなくなることを指します。自然妊娠の10~15%に「自然流産」の可能性があります。

女性の年齢や他の要因の影響を除くと、男性の加齢により自然流産の確率が上昇すると報告されています。また、45歳より高齢の男性では25歳未満と比較して自然流産の確率が約2倍になるとするものや、自然流産に与える影響は男性の40歳以上は女性の30歳以上に相当するとの報告もあります。

①早期流産

流産の多くは妊娠3ヶ月(12週)くらいまでにみられる「早期流産」です。その最大の原因は「染色体異常」であると考えられています。3回以上繰り返す流産を「習慣性流産」といいます。これは免疫・子宮異常・染色体異常・黄体機能不全・甲状腺機能低下症などで起こりますが、約10%は父親か母親の染色体異常が原因とされています。染色体異常をもつ受精卵はたとえ着床しても、ほとんどが流死産してしまいます。

母体血清マーカーで21トリソミーである「ダウン症候群」、18トリソミーである「エドワード症候群」、開放性神経管奇形の先天性異常の確率が分かります。母体血清マーカーは胎児に影響はなく母体への負担も軽いという利点がありますが、羊水検査に比べ正確性に劣ります。

ジェンザイム社のデータによる検出率は、ダウン症候群は86.4%、エドワード症候群は79.5%、神経管奇形等は86.1%です。

陽性では何らかの障害を持つお子さんが生まれてくる確率が高いのですが、逆に陰性と判定されても染色体異常をもったお子さんが生まれてくる可能性があります。そして陽性と判定されても実際に異常がないという可能性もあります。あくまで確立の問題で推定であり確定ではありません。染色体異常の確率が高いからと言っても、障害児が必ず生まれるという訳ではありません。しかし、何らかの障害を持つお子さんが生まれる率が高くなります。確定診断のために羊水検査が行われる場合が多いでしょう。

初期流産の兆候には「異常出血」があります。妊娠初期の段階ではまだ体が不安定で正常な妊娠でも出血することがあります。しかし大量出血や、あまり長い間続くような出血は流産が始まっている可能性が考えられます。そして「周期的腹痛」も要注意です。重い生理痛のような痛みが10分間隔、5分間隔というように周期的にやってくるようでしたら流産の危険があるかもしれません。しばらくするとおさまるような「疑似陣痛」もありえます。ゆっくり1~2時間横になっていてと痛みが消えていくのであれば要注意です。自己判断で『大丈夫』と放置するのではなく、不安な場合は早めに医療機関を受診しましょう。妊娠4ヶ月以降になると、正常な妊娠ならまず出血することはありません。

初期流産の兆候には「異常出血」があります。妊娠初期の段階ではまだ体が不安定で正常な妊娠でも出血することがあります。しかし大量出血や、あまり長い間続くような出血は流産が始まっている可能性が考えられます。そして「周期的腹痛」も要注意です。重い生理痛のような痛みが10分間隔、5分間隔というように周期的にやってくるようでしたら流産の危険があるかもしれません。しばらくするとおさまるような「疑似陣痛」もありえます。ゆっくり1~2時間横になっていてと痛みが消えていくのであれば要注意です。自己判断で『大丈夫』と放置するのではなく、不安な場合は早めに医療機関を受診しましょう。妊娠4ヶ月以降になると、正常な妊娠ならまず出血することはありません。

排卵後に「黄体ホルモン」が十分に分泌されない場合も、流産になる可能性があります。黄体ホルモンは胎盤を作る作用があるため、分泌不足では胎盤がきちんと作られません。胎盤が未完成では胎児が育つことができません。

流産を繰り返すと子宮に傷が付き子宮内癒着を起こす可能性が高くなります。1回の流産で子宮内癒着が起こる確率は18.8%、流産を繰り返している方では47.6%に子宮内癒着が認められると報告されています。

また、流産後に掻破手術(そうはしゅじゅつ)を受けられると手術回数に比例して子宮内膜が薄くなることも報告されています。子宮内癒着が起こったり、内膜が薄くなると着床が妨げられて不妊症になったり、さらなる流産の可能性が高くなります。分娩まで到達しても癒着胎盤による大出血の原因になる可能性もあります。

早期流産のほとんどは胎児の染色体異常が原因です。母体側の問題ではありません。しかし流産の原因は限りなくなくしておきたいものです。流産を防ぐためにできる予防策として流産しない体つくりについてご紹介します。すでに紹介したのは①体を冷やさない、②煙草を吸わない・近づかない、③ビタミンEの摂取、④激しいスポーツは控える、⑤過労や睡眠不足は避ける、⑥ストレスをためこまない、⑦感染症に注意です。

②化学流産

受精はしたものの子宮内に着床できずに流産になってしまうのが「化学流産」です。これは妊娠検査薬で陽性が出たのに、次の生理が来てしまって初めて気づきます。稀に次の生理が遅れたり、出血量が普段の月よりも多いことがありますが、『おなかが痛い』『めまいがする』などの自覚症状はほとんどありません。実はほとんどの女性が経験しているといわれるほど化学流産の確率は高いのです。近年、妊娠検査薬の精度が上がるまでは、あまり気づかれもせず知られていないものでした。自覚症状もなく手術も必要としないため、化学流産は流産にはカウントせず普段どおりに日常生活を送って構わないケースが多いです。

③稽留流産

胎児が子宮の中で心拍停止してしまっているのに、そのまま子宮の中にとどまっているのが稽留流産(けいりゅうりゅうざん)です。染色体異常によることが多く、出血や腹痛などの自覚症状がないので稽留流産になっていることに気づかない場合は少なくありません。

稽留流産は妊娠6~7週目あたりに自分で気づくというよりは、検診でエコーや心音の検査を受けた際に発見されることが多いです。お腹の胎児が見えない、心拍が確認できない、一度確認された心拍が止まってしまっている場合などです。

稽留流産になると「掻破手術」、または「吸引法」、「自然排出」を選択することになります。今の日本では子宮内膜ごと掻き出す「掻破手術」の方が主流です。欧米で主流なのが吸引法で、子宮内膜ごと吸い出します。そのままお腹の中にとどめておいてもいつかは体外に排出されますので『赤ちゃんのタイミングで出してあげたい』と、手術ではなく自然排出を待とうと考える人も増えています。とはいえ次の妊娠を考えているならば体のことも考慮してあげなくてはいけません。稽留流産といえども子宮内容物が出てくるとき時には、陣痛に似た子宮の張りがありますので、少なからず出血や痛みが発生します。自然排出は場合によっては危険なこともあることを知っておきましょう。

妊娠4ヶ月からの流産は「後期流産」と呼ばれます。後期流産は早期流産に比べて母体に原因がある場合が多くなります。子宮異常や過度なストレス、激しい運動などで引き起こされています。妊娠3ヶ月の過敏な時期を過ぎ、少し落ち着いて無理をしがちな時期ですが、まだまだデリケートな妊娠初期です。あまり無理をすると流産のリスクも増えてきます。この時期はお腹が目立たないこともあり、周りからの配慮がされない辛い時ではありますが、なるべく体に負担がかからないよう気を付けてください。

「切迫流産」は妊娠22週未満で出血や痛みを伴い流産になりかかっている状態のことを言います。初期症状としては、出血が一番気付きやすいでしょう。陣痛や重い生理痛にも似た下腹部痛を伴うこともありますが、切迫流産に気づく方の大半は『トイレに行ったときに出血があってびっくりして受診した』と言います。少量出血では、たいていは問題はないようですが、生理ような出血量は危険です。すぐに産かかりつけの産科を受診しましょう。しかし、切迫流産の治療は特別な治療法はありません。出血や痛みがある間は、胎児が落ち着くように静かに「安静」にしているしかありません。

流産が進行している状態のことを「進行流産」と言います。医師の診察を受けると子宮口が開いているのがわかるほどだと間違いありません。進行流産と診断されるともう流産を止めることは難しくなります。進行流産では切迫流産の時にあった出血だけではなく子宮収縮も始まります。進行流産の子宮の収縮は陣痛を少し軽くした程度の痛みですから、かなりつらいと感じる方も多いのです。流産の進行に伴い出血量が増えることもあります。これは胎児や胎盤が剥がれ落ちてくるときに起こる出血なので、生理よりもかなり多い量です。さらに、胎児や胎盤などが排出される時に、血塊が出てきたように見えるので大量出血と思う人も多いようです。

進行流産では出血も痛みも発生しますが、「完全流産」となり、すべて子宮内容物を排出されれば徐々に落ち着いてきます。もし長い間痛みや出血が止まらないようなら「不全流産」になっている可能性もありますので、急いで受診するようにしてください。

妊娠22週以降からは赤ちゃんが産まれてきたとしても、医療体制が整っていれば育てられるということで流産ではなく「早産」というようになります。